「これはグレックディビットだろ?ふふ。似てねー。

でもバックはなかなか中東的で怪しいな。お、こっちはボールペンじゃないか。これはファンタスティックプラスチックマシーンのジャケだ。イヒッヒッ。こいつも似てねー。」大沢は笑いながらも藤原の絵を楽しんだ。藤原はその指摘を聞いて大学時代の懐かしい会話、学生達が酒を飲みながらお互いの絵を夜通し批評し合った毎日を思い出していた。とくに気分屋の藤原の絵は常にイラスト的で、酒のつまみには最高に良かった。

くわえた煙草に灯をつけて 文 マスちん 絵 ブッチー

めずらしく晴れた6月の日曜日、かつて美大のクラスメートだった大沢と藤原は喫茶店SAKURAに来ていた。前日に大沢のアパートで彼の彼女のまゆみと3人で飲み明かしたのだが、まゆみが朝に出かけた後、お互いの暮らしぶりをもっと聞きたくなったのだ。2人はかつてのクラスメート達、門間や福永、増渕達の噂話を言い合った。そして大好きだったSAKURAのチーズベーグルとコーヒーをとり、ふとこんな話になった。

優秀だった大沢は言った。「大学のときのおれたちは本当にセケン知らずで、なんか、人生はもっと単純にやってけると思っていたよ。」

「まぁ、そうだな。でもお前は好きなことに向かっているんだろう?」バイトと遊びが好きだった藤原は軽く答えたが、大沢がなぜそんな気づかわし気な話題をするのか不思議に思った。なぜなら大沢の夢はアフリカの子供達に絵画を教えることだと知っていたし、今もその夢に向かっているはずだったからだ。逆に藤原はというと大手スーパーの社員として絵の世界からは遠ざかっていた。一応、広告を扱う部署だが、別に自分で絵を描いているわけではない。

大沢は食後のPeaceを一本取り出しながら続けた。「実はまゆみと婚約したんだが、彼女をあっちに連れていくことを考えると俺はそんなことして良いのかって、自分の夢だけ考えるのは悪いことじゃないかと思うときがある。」

「なんだ、え、てことは結婚?はぁ〜っ?いや、おめでとう!?」目を白黒させたが、なんとかおめでとうを伝える藤原だった。別に友人が結婚することに珍しい年ではないのだが、まゆみと大沢は最近付き合ったばかりだし、そもそも大沢自体が色恋の話題に乏しかった。大学の入学式に知り合ってからずうっと夢ばかり語っていたこの堅物の結婚宣言は衝撃的だった。勿論嬉しい衝撃ではあるのだが。

「ありがとう。」大沢は藤原の反応を楽しんだ。

「まゆみがアフリカでもどこでも付いてきてくれると言ってくれて、本当に嬉しかった。あいつと結婚することだけは確かだよ。ただ、2人になるんならアフリカに行くのが良いのかどうか分からなくて、風呂で毎日考えるよ。そんなこんなで筆が走らなくなることもあるのさ。」少し複雑な顔で付け加えた。藤原と違い大沢は恋愛経験がなく、仲間内では誰よりも絵を描くことが好きで女に悩むことなんてなかったし、興味もなかった。そのかわりに絵やスポーツ、旅行には情熱的な奴であった。

「なんだよ、贅沢な悩みだな。そうか、とにかく良かったじゃないか。」藤原は言いながら元気づけようと思った。絵を描けない大沢なんて聞いたことがなかったので、今は少しでも大沢の気分転換をさせてやりたかった。

「おまえ、今日暇なんだろ?今から俺の家に来て絵を見てくれ。これでも休みの日は描くようにしているんだ。継続してないから昔の腕は落ちているかもしれないが。」藤原が冗談っぽく続けると、「昔の腕ー?昔から絵の勉強なんてしてなかったじゃないか。」大沢も明るさを取り戻してこう言った。2人は藤原の家に向かった。

「まずこっちの2枚はCDのジャケットの写真を見ながら描いた絵、ほとんど落書きだな。」藤原は喋りながら何冊かのスケッチブックを取り出した。「あとでコンピュータで描いた絵も見せるよ。」スケッチブックを大沢に手渡し、藤原はコンピュータの電源を入れた。

「これはグレックディビットだろ?ふふ。似てねー。

でもバックはなかなか中東的で怪しいな。お、こっちはボールペンじゃないか。これはファンタスティックプラスチックマシーンのジャケだ。イヒッヒッ。こいつも似てねー。」大沢は笑いながらも藤原の絵を楽しんだ。藤原はその指摘を聞いて大学時代の懐かしい会話、学生達が酒を飲みながらお互いの絵を夜通し批評し合った毎日を思い出していた。とくに気分屋の藤原の絵は常にイラスト的で、酒のつまみには最高に良かった。

「なぁ、この植物みたいな人間は何モン?」大沢は一枚の

イラストを藤沢に向けた。

「それなぁ、ナニモンって言われても困るけど、この間の

雨の日に描いたんだよ。」藤原がバツの悪そうに答えるの

で、大沢は意外と良いよと大いにからかって遊んだ。

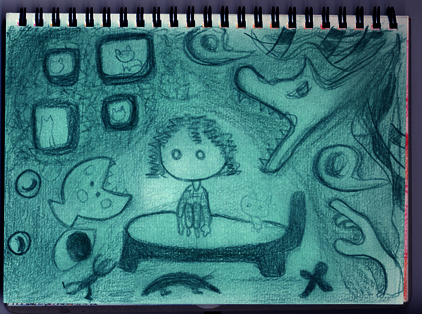

「それから、これはカオリ。」藤原は一枚の緑色の髪を差し出した。その絵のまん中のベットには女の子が座っていた。女の子の部屋は藤原の部屋と同じように絵が四枚飾ってあり、ネコが一匹居た。

絵はこの部屋でかと指摘すると、藤原はさらりと答えた。「そ。彼女は数日間この部屋に泊まって泣いてたんだ。」

大沢は藤原のこういった言い種を聞いたことがある。藤原は恋人でない相手に対して酷い付き合いもしないが深い付き合いもしない、ただ過度に優しくする癖があることを知っていた。そんな相手の事で何かを話す時の藤原の刹那的な横顔はとても絵になる。

大沢がこれはお前の彼女かと聞くと、やはり藤原は否定した。「いや、カオリはただ会社のいっこ先輩。仲はすごく良かったよ。ちゃんと他に彼氏が居たようだし。今は会っていないから知らないけどその、長年付き合ってた男が浮気癖らしいんだ。カオリはそれをずうっと知らなくて、浮気を知ってしまったときに偶然俺が電話したんだ。とても傷付いていたよ。」

藤原は冷蔵庫の缶ビールを取り出しながら答えた。彼はカオリのことを思い出していた。

「それで、この部屋に連れて来ちゃうのかよ。」大沢はちょっと理解できないような顔で聞いてみたが、藤原はさらりと肯定した。カオリは家で映画を見てたら泣き出してしまって、ただ何日か泊まっていっただけなのだと付け加えた。カオリとは藤原は確かに何もなかった。藤原は軽率な行動をするときもあれば、とてもストイックに見える時もある。他の人が見ると無茶苦茶な奴だが、彼にも一応は幼稚な美学があった。失恋した女に手を出すのは格好悪いとか、友人には軽い気持ちで手を出さないとかそんな程度ではあるが。

大沢は藤原の持ってきたビールで乾杯した後、赤い混沌の中に何も掴めないで

いる青い手を見た。手はなんとなく子供時代の自分の手のような気がした。

藤原とカオリは一時的に誰かと一緒に居たいという欲求は実現できても、甘い

言葉やSEXといういわゆる恋愛としての直接的手段は望まない。ただ絵を眺め

ながら藤原はカオリという女に興味は持っていたのだろうな、と思った。

そして興味は愛には変化しなかったのも目の前の藤原を見て理解できた。

普段の藤原は酒好きで道化な奴だが、目の前の藤原は閉息的だが求道者である

かのように見えた。

「他の絵もあるよ。よっぽど適当に描いたと思われそうで恐いけどさ。」藤原が話題をそらしたので、大沢はカオリのことを忘れることにした。2人は他の絵を見ながら缶ビールを飲み、いつの間にか学生時代のような気楽な会話、時間の軸や世間の柵を忘れさせる会話を始めていた。そこにはいままで何百回もくり返したはずなのに、毎回が新鮮でワクワクする、誰もが経験のある学生時代の空気があった。

「ふふ、久しぶりに色んな話をしたなあ。おれはちょっと煙草吸ってくるよ。」大沢はビールの空き缶を持ってベランダに出た。永年愛用のPeaceを取り出し、左手の人さし指で箱に窪みを与えた後に右手で一本取り出す。くわえた煙草に灯を付けて、そういえば昔からずっとこんな味だったな、と思った。煙草の味が変わっていないことは当たり前な事かも知れないが、いろいろな物がどんどん変わっているのに比べると大したものだと思う。

少し深く煙を吸い、遠くに吐き出してみる。煙は星に向かって昇り、消えていく。大学を卒業してから3年しか経っていないのに2人とも、そして他のクラスメート達もずいぶん遠くまで旅してきたのだと思った。晴れた星空を眺めながらアフリカの教室で子供達に絵を教える自分の姿を思い浮かべた。そこにはきっと東京の数百倍の夜空が存在しているんだろうな、と何の根拠もなく想像してみる。そして最後の一口を楽しんだ後、吸い殻をジーンズのポケットにしまいこんだ。

大沢は部屋に帰るなり上着を羽織って満足そうに言った。「藤原、おれはもう絵を描くために帰るよ。けっこう遅くなっちまったからまゆみが心配している。また今度会おうぜ。」

「ああ、またそのうち飲もうぜ。」藤原は大沢と別れる時、これが最後かも知れないと思うことがたまにある。その度に祈りの言葉を小さく呟くのだった。「こいつが成功しますように。」